土砂災害研究情報 トップへ

2025年3月19日福井県大野市上半原(国道158号)の斜面崩壊地の地質

2025年4月2日:開設

地質情報研究部門:斎藤 眞・川畑大作

2025年3月19日に福井県大野市上半原で大規模な斜面崩壊が発生しました。ここでは、周辺地域の地質について概要を説明いたします。

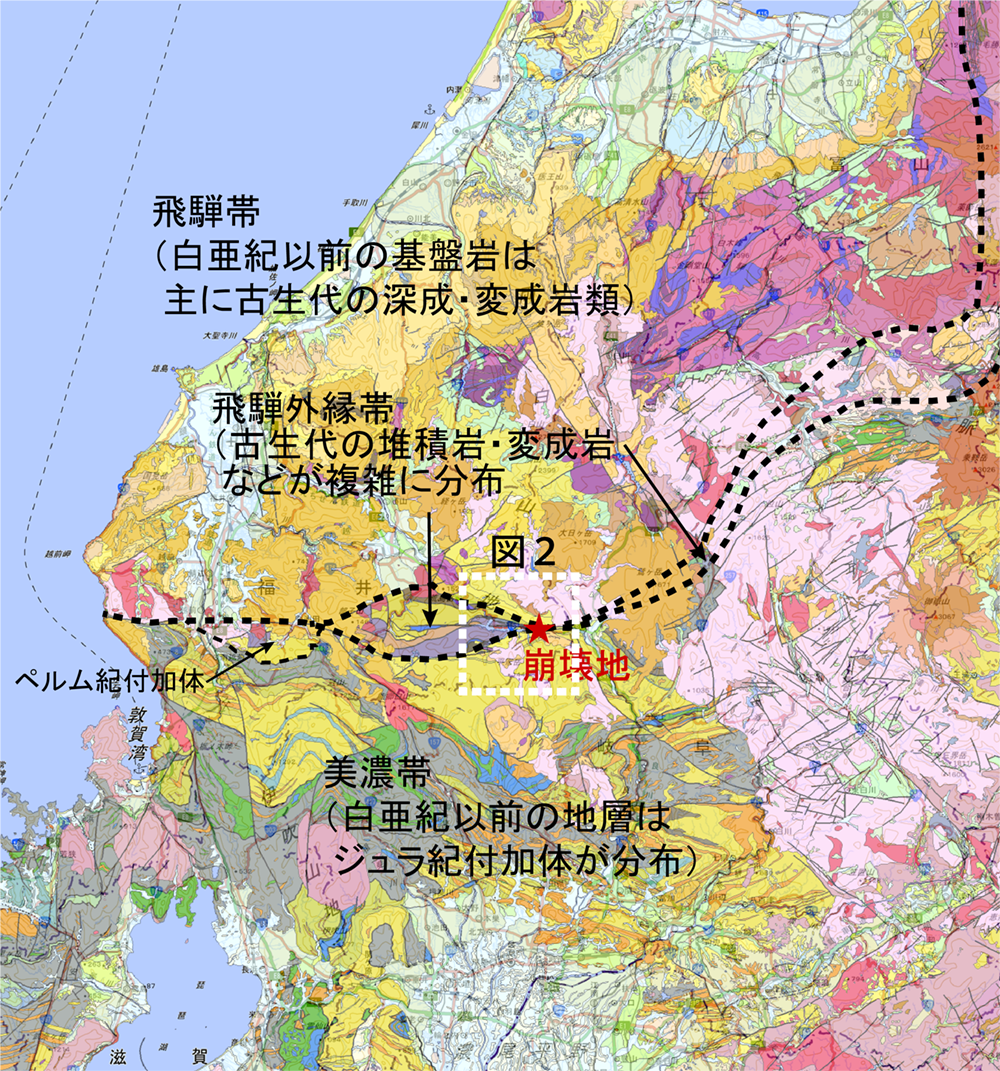

この地域周辺の地質は、中生代ジュラ紀以前の地質の境界部に当たり、南側のジュラ紀付加体の分布する地域(美濃帯)と、北側の古生代〜中生代の深成・変成岩類が分布する地域(飛騨帯)の間に断層で挟まれた、古生代の堆積岩・変成岩が複雑に分布する地域(飛騨外縁帯)にあたります(図1)。このため、飛騨帯〜飛騨外縁帯の地層群を覆う手取層群(図2)も飛騨外縁帯に分布する地層・岩石と共に多くの断層によって切られています。今回の崩壊地近傍の東西性の断層もその一つですが、現在活動している活断層ではありません。

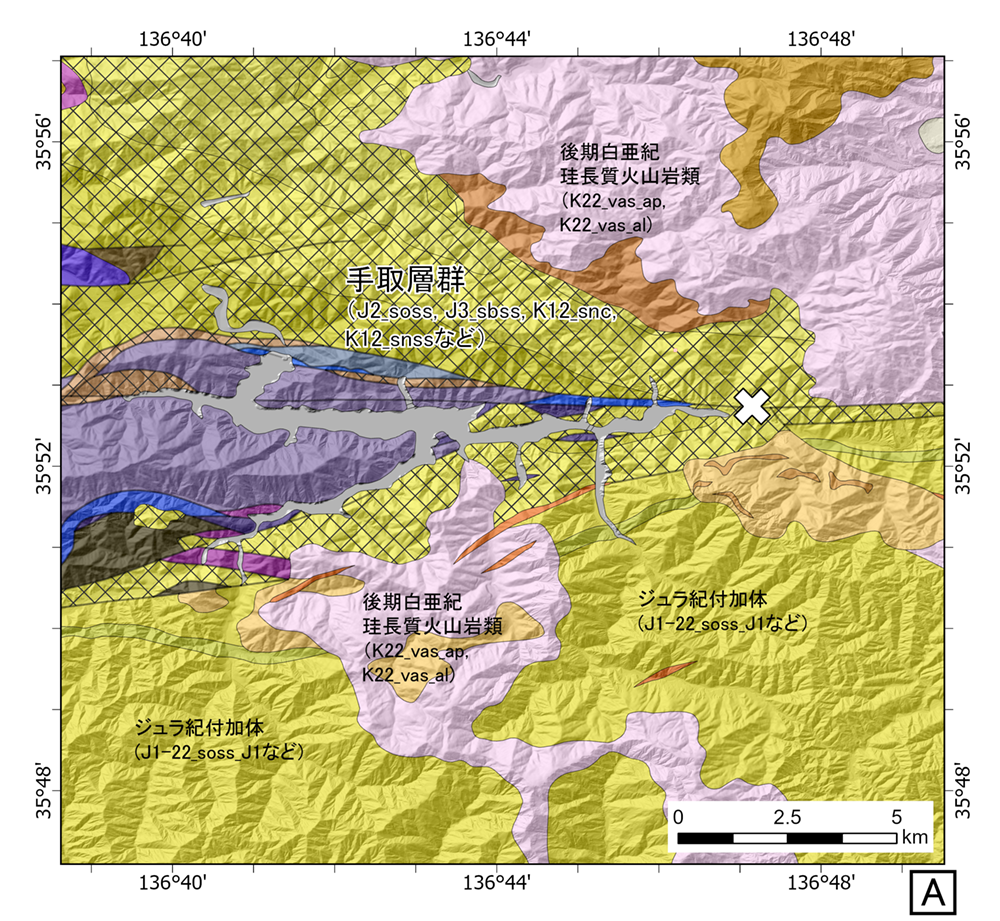

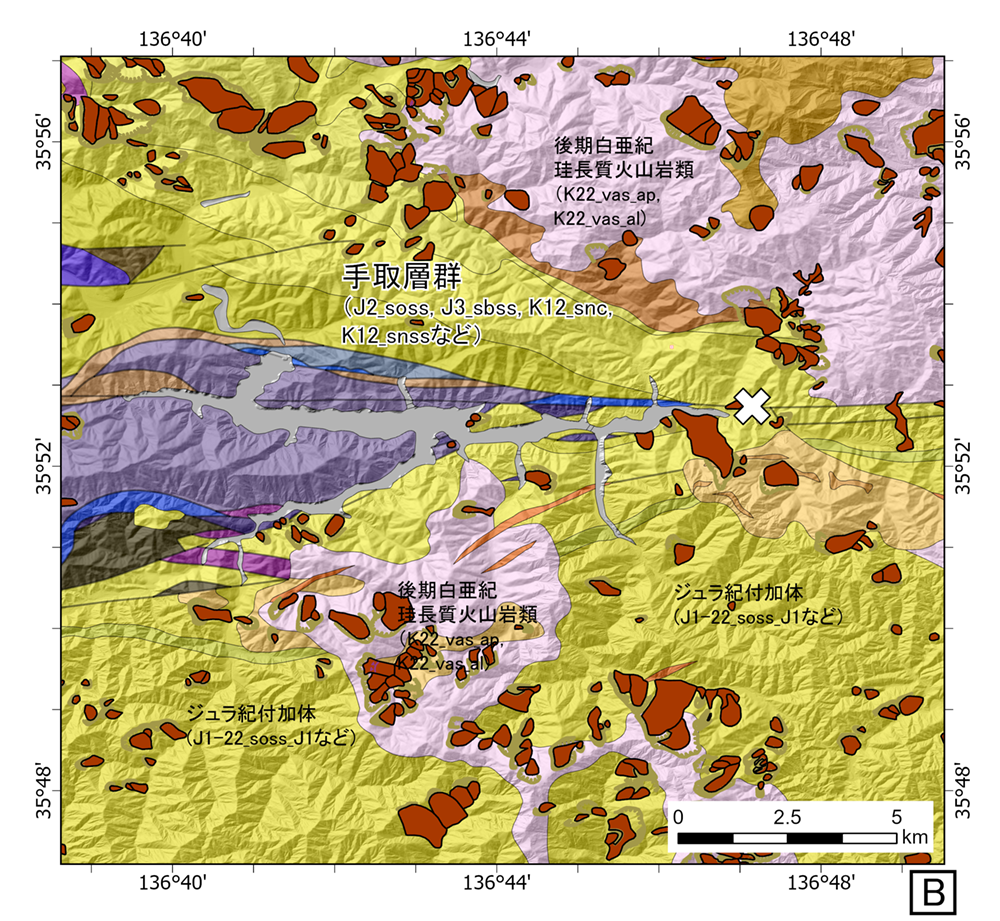

シームレス地質図による崩壊地付近の地質を図2に示します。崩壊地周辺には中期ジュラ紀〜前期白亜紀の手取層群(格子模様)のうち、中期ジュラ紀の海成の砂岩、礫岩および泥岩(J2_soss)、後期ジュラ紀の海成〜非海成の砂岩、礫岩および泥岩(J3_sbss)が分布します。崩壊地のすぐ北には、東西の断層が知られており、崩壊地付近は、この断層の影響で割れ目の多い地層であることが推定できます(図2A)。防災科学技術研究所が公開している地すべり地形分布図と重ね合わせると、崩壊地周辺にいくつかの地すべり地形があることがわかります(図2B)。

図1 シームレス地質図による斜面崩壊地広域の地帯構造区分

図2 斜面崩壊地周辺の地質

A: 手取層群の分布(20万分の日本シームレス地質図V2に記入)

B: 20万分の日本シームレス地質図V2に防災科学技術研究所の地すべり地形分布GISデータを重ねたもの

産総研地質調査総合センター,20万分の1日本シームレス地質図V2(https://gbank.gsj.jp/seamless/)

地すべり地形GISデータ:国立研究開発法人 防災科学技術研究所 地すべり地形分布図

災害と緊急調査

- 地震・津波研究情報

- 火山研究情報

- 土砂災害研究情報

- その他の地質災害研究情報